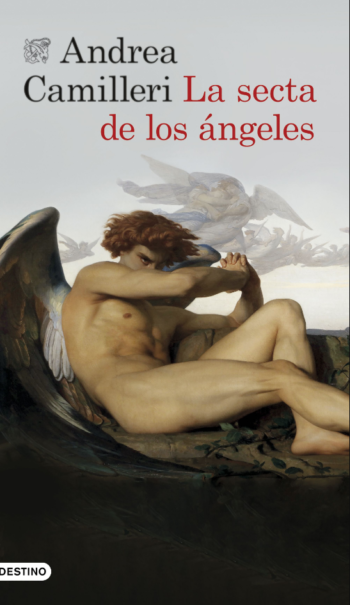

Esta novela podría suceder en cualquier sociedad de clase alta latinoamericana. Son tantas las similitudes del desprecio por el mundo de las pequeñas élites regionales, que sus personajes resultan conmovedores en lo mejor y lo peor de sí mismos. Arturo Ibarra es un terrateniente que hizo fortuna gracias a la explotación minera del carbón. A medida que pasa el tiempo, y Santa María, el lugar donde vive, comienza a ser asolado por la violencia, expulsa a su esposa y tres hijos de ese mundo rural en donde fueron criados por tutores, para fundar ejércitos privados y dar rienda a su desenfreno sexual con jovencitas. La familia Ibarra construye un destino lejos de esa hacienda y consigue, con dinero, afiliaciones a clubes y colegios bilingües, medrar en la pequeña sociedad para encontrar un lugar. El matrimonio de la nieta mayor de Ibarra, hija de Enrique su hijo, con un prototípico político nacional desencadenará una especie de fresco terrible del desprecio, la antipatía, el egoísmo y el triunfo de quienes parecen una familia, pero reivindica, sin embargo, a aquellos que, presos de un destino, como Valentina o Patricio, logran escapar de ese sino, a riesgo de volverse marginales. La exploración de la sexualidad, del deseo, de la terrible soledad de esos palacios de cristal ajenos para la mayoría, se encuentran estupendamente bien narrados en la segunda novela de Felipe Restrepo quien, en Formas de evasión, su primer libro, había jugado con la idea de desaparecer ante el hartazgo social. Mientras algunos de sus personajes lo logran, otros, como Daniela o el misterioso y ominoso Akelarri, serán el centro de una intriga trepidante que incluye una secta, unos gurús, mucho dinero, corrupción, negocios, lujo, moda, dolor, rabia, paraísos artificiales, drogas, alcohol y mucha, pero mucha soledad.